[에듀인뉴스] 동반휴직으로 미국에서 1년의 시간을 보내게 되었다. 학교생활과 다른 경험을 할 수 있는 기회이자, 커다란 쉼표 같은 시간이다. 숨 가쁘게 달리다보면 보이지 않는 것들이 많다. 쏟아지듯 부여되는 일들에 묻혀 살다보면 무엇 때문에 애 쓰고 있는지도 잊는다. 그래서 가끔은 한 발 떨어져 보는 것이 필요하다. 거리를 두고 보면 놓쳤던 것이 보이기도 하고, 다른 각도의 생각이 떠오르기도 한다. 미국에서의 시간이 그런 기회가 되었으면 한다. 교사는 가장 다양한 경험이 필요한 직업군이다. 학교로 제한된 공간을 벗어나면, 어떤 생각을 할 수 있을까? 무엇이 더 선명하게 보일까? 한국 공교육 현장을 벗어나 타지에 서면, 무엇을 생각하게 될까? 직접 삶으로 미국 문화를 경험하며 ‘차이’에서 파생되는 새로운 생각을 나누고자 한다. 그 생각을 확장 시키는 과정을 공유하고 싶다.

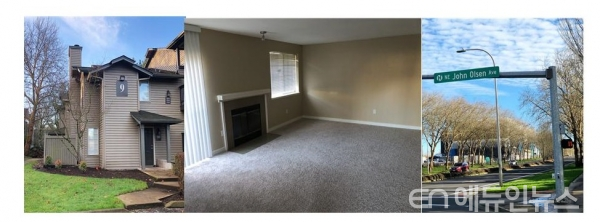

돌아갈 채비를 하느라 정신없다가 텅 빈 집을 돌아보고 나오면서야 떠난다는 것이 실감 났다. 코로나19라는 특수한 상황 때문에 미국생활의 많은 부분을 집에서 머물러야 했기 때문일까? 집을 나오는데 하염없이 눈물이 쏟아졌다. 그 눈물의 의미는 무엇이었을까? 아쉬움이기도 했지만 힘든 일이 많았던 지난 시간들이 겹쳐 떠올랐기 때문이다.

미국에 온지 한 달 만에 코로나19로 인한 자택대피령이 떨어졌고, 1년 내내 세계 최대 코로나 사망국이라는 불명예스러운 상황을 초래한 미국에서 노심초사해야만 했다. 불안한 상황에서 뒤늦은 둘째를 임신하게 되었고, 입덧으로 가장 냄새에 민감했던 시기엔 북서부의 큰 산불이 나서 연기와 재가 하늘을 덮어 창문을 열 수 없을 정도의 심한 대기오염으로 괴로워해야했다.

어지럼증과 울렁증은 신선한 공기를 마실 수 없어 극으로 달했고, 숨 쉬는 것을 비롯해 먹는 것도 자는 것도 괴로운 시간이었다. 그렇게 힘든 시간을 버틸 수 있었던 것은 주변의 도움 때문이었다.

“많이 힘들죠? 나도 20년 전 타국에서 임신했을 때 너무 힘들었어요. 한국 음식도 먹기 힘든데 이거라도 먹으면 좀 괜찮을 것 같아서...”

서로 만나는 것을 피해야 하는 상황이라 만든 음식만 문 앞에서 주고 급하게 떠나시는 뒷모습을 보며 ‘이렇게 받기만 해도 되는 걸까?’ 라는 생각에 눈물이 핑 돌았던 적이 한 두 번이 아니었다.

이방인인 우리에겐 간략한 보험이 있긴 했지만 병원진료비도 막막한 상황이었다. 말로만 듣던 어마 무시한 비용을 들여야 하나 걱정이 앞섰는데 다행히 오바마 케어 일종의 혜택을 받게 되었고, 한국보다 더 편안하고 꼼꼼하게 진료를 볼 수 있었다. 당연하게 누리는 권리가 아닌 약자로 받는 혜택을 경험하고 보니 그동안 내 삶에서 누리고 있던 당연한 것들에 대해 다시 생각해 보게 되었다.

타국에서 잠시 머무는 삶이다 보니 부족한 것들, 불편한 것이 많을 수밖에 없었다. 그럴 때 마다 주변에서 먼저 챙겨주셨다. 먼저 그 어려움을 경험해 보신 분들은 우리 상황을 잘 아셨고, 필요를 아셨다. 작은 것 하나도 나누어 주시는 주변 분들을 통해 그동안의 나의 삶을 되돌아보게도 되었다.

나이 40. 삶이 어느 정도의 안정을 찾게 되며 딱히 다른 사람의 도움을 받을 일이 없었다. 아니, 어쩌면 도움은 받고 싶지 않다는 오만한 생각이 있었던 것 같다. 돕거나 나누는 삶보단 정신없이 주어진 일만 하며 살아온 나였다. 그런 나에게 미국에서 만난 사람들과 맺은 관계 속에서 느낀 묵직하고 뭉클한 감정들은 큰 기쁨이자 배움이었다.

“미국에선 많이 배우고 많이 버는 사람들도 함께 하지 않으면 어렵다는 것을 알기 때문에 기본적으로 서로 많이 도우면서 살아요.”

인건비가 높은 미국은 한 사람의 일손이 한국보다 훨씬 귀하다. 서로 품앗이 개념으로 함께 하지 않고 혼자 살아가려면 꽤 많은 비용과 수고가 필요하다. 그래서 한인들은 작은 것도 나누며 서로 돕는다. 비단 같은 국적의 사람끼리만 그런 것도 아니다. 내가 머문 포틀랜드는 자연친화적인 소도시여서 함께 더불어 살아가고자 하는 사람들이 많다. 코로나로 처음 마스크가 부족했을 때 손바느질로 만든 마스크를 나누어 주겠다는 사람들, 식품을 나누어주겠다는 사람들을 보았다.

돌아오기 직전, 일 년간 썼던 물건들을 주변에 나누고 기부했다. 집에 있던 물건을 사람들에게 나누어 주는데 7살 아들은 “우리 집이 마켓 같아”라며 신나서 남은 물건들을 꺼내 온다. 한국에서 이사를 할 땐 가지고 있는 것을 끌고 다녔었는데, 이렇게 완전히 비우는 경험은 처음이었다. 소유와는 다른 기쁨과 가뿐함을 느낄 수 있었다.

물질적으로는 ‘텅 빔’의 상태가 되도록 비워냈지만, 나누면서 또 사람들과 연결되고 함께 하니 마음은 꽉 채워지는 기분이었다.

떠나는 날. 우기인데 고맙게도 날씨가 좋았다. 마음껏 걸으며 거리 풍경과도 마지막 인사를 하고 한산하지만 긴장감이 감도는 시애틀 공항에 도착했다. 비행기를 타려고 하는데 코로나 음성 확인서를 보여 달라고 한다.

“We are Korean.”

최근 한국을 입국하는 외국인은 코로나 음성 확인서를 제출해야 한다. 한국인이라는 것을 당당히(?) 밝히며 비행기를 타는데 ‘이제 내 나라로 가는구나’라는 안도감이 밀려온다. 비행기는 전세를 낸 듯 소수의 사람만 탑승해서 안심되었고 한국에 도착해서도 꼼꼼하고 친절하게 안내해주시는 분들 덕에 큰 어려움 없이 집까지 와서 자가격리를 할 수 있었다.

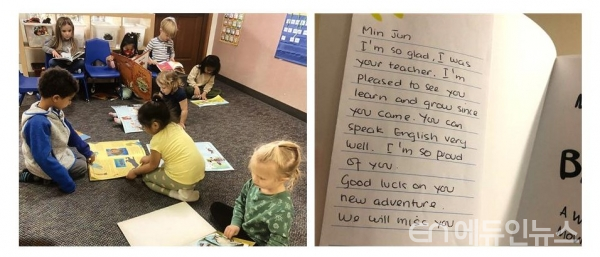

단 하루 만에 1년 전 공간으로 돌아오고 보니 바로 전 날까지 있었던 미국에서의 시간이 꿈 같이 느껴졌다. 1년 이란 시간이 증발해 버린 것 같아 당혹스럽기까지 하다. 아들이 영어로 쫑알대는 모습, 친구들을 그리워하는 모습을 보니 시간의 흔적은 남아있구나 싶다.

시인 윌리엄 버틀러 예이츠(william Butler Yeats)는 이런 말을 했다. “여기에 낯선 이들이란 없다. 그저 아직 만나지 못한 친구들이 있을 뿐.”

처음엔 모든 것이 생경하게 다가왔던 시간. 낯선 공간들 속 낯선 사람들. 그러나 먼 곳에서 나는 아직 만나지 못한 친구들을 만나고 온 것은 아닐까 생각해 본다.

코로나라는 특수한 상황 속에서 고립감과 불안함에 힘들기도 했지만 주변 사람들을 통해 홀로 있지 않음을, 같이 겪고 있기에 함께 해야 함을 진하게 경험했다. 영어를 잘 하게 된 것도 아니고, 세련된 뭔가를 배워온 것도 아니지만, 그 보다 값진 삶의 가치를 깨닫게 된 것 같다.

일본의 경제학자 오마에 겐이치(Omae Kenichi, 大前硏一)는 인간은 쓰는 시간을 바꾸고, 사는 공간을 바꾸고, 만나는 사람을 바꾸지 않으면 절대 변하지 않는다고 말했다. 새로운 결심 보다 이 세 가지를 동시에 바꾸는 것이 진정 변화하는 방법이라고.

시간, 공간, 만나는 사람이 바뀌었던 미국생활은 자기중심성이 강했던 나를 변화시켰다. 기후변화를 비롯한 환경문제, 이민자의 삶, 다양성에 대한 수용, 세계정치, 공유경제. 그리고 함께 살아가는 세상에 대한 생각 등 기존에 미처 생각지 못했던 것들을 고민하게 되었다.

제한된 상황 속에서 아쉬움이 많이 남는 시간이었지만, 사람 많은 곳을 피해 가족과 캠핑카로 떠난 미국국립공원에서 본 신비롭고 광대한 자연은 아쉬웠던 미국 생활에 위안이 되어 주었고, 가족과 함께한 소중한 선물 같은 시간이었다.

이제 다시 학교로 돌아간다. 4년간의 휴직생활을 뒤로하고 다시 제자리로 돌아간다. 다시 주말부부를 하고, 출산과 육아를 하며 일을 병행해야 하는 상황이지만, 새로운 마음으로 다시 아이들을 만날 생각을 하니 설렘이 더 크다.

*1년 동안 미국생활을 함께 해주셔서 감사합니다. 중고신규로 다시 교단에서 만나요.*