상상력과 무의식으로(2)

추상과 표현이 서로 만났습니다. 뭔 일이 일어날 게 뻔합니다. 정리를 한번 하고 넘어가지요. 먼저, 추상주의. “모든 미술은 여러 가지 추상적인 요소로 이루어지고 상상력, 무의식, 우연성까지도 본질적으로 창조의 요인으로 간주.”

다음, 표현주의. “객관적인 사실보다는 오히려 사물이나 사건에 따라 벌어지는 주관적인 감정과 반응을 표현하는 데 주력.”

둘을 섞으면(추상표현주의), “눈에 안 보이는 감정을 마음 내키는 대로 그린다.” 간략하게나마 이 정도로 정리가 되겠습니다. 여전히 ‘안 보이는 뭔가를 그린다’는 것에는 변함이 없군요. 아주 짤막하게 줄여보면 이렇게도 됩니다. ‘마음을 그린다.’

마음을 그린다니... 알쏭달쏭합니다. 마음은 원래 눈에는 안 보이는 건데, 왠지 집중을 하면 그려낼 거 같기도 하고... 어쨌거나 딱하기는 마찬가지입니다. 그림을 보면서 계속 이야기를 나누겠습니다. 이쪽동네 대표선수의 작품을 보시지요.

네덜란드 출신화가 빌럼 데 쿠닝(1904~1997). 어느 여성을 표현했습니다. 아직은 (구체적인)형태가 완전히 사라진 건 아닙니다. 하지만 얼굴부분을 가리면, 뭐가 뭔지 모르게 됩니다. 대체 어떤 감정을 표현한 건지... 잘 모르겠군요.

(그게 뭔지는 몰라도)뭔가를 표현할 때 상상력, 무의식, 우연성이 들어간다고 했으니 더 아득합니다. 그중에서도 ‘무의식’은 중구난방에 천방지축. 대책 없기로는 온 동네방네 소문난 놈인데 뭘 어쩌자는 건지.

잭슨 폴록(1912-1956)의 작품입니다. 얼마 전 우리와 잠시 안면을 튼 바 있지요? 예나 지금이나 알쏭달쏭합니다. 그래도 잘 들여다보면 뭔가 조금은 알 것도 같은 느낌입니다만, 다음그림을 보니 입이 떡! 벌어지는군요.

큰맘 먹고 집중을 한번 해봅시다. 음... 무의식은 아예 모르겠고, ‘우연성’은 조금 엿보입니다. 그래도 ‘상상력’까지는 아무래도 무리입니다. 눈알이 팽팽 돌아갑니다. 수명이 한 3년은 단축된 거 같습니다.

얼른 분위기를 좀 바꿔야겠습니다. 다 같은 ‘추상표현 문제아 팀’이라도 성격이 약간 다른 친구가 하나 있습니다. 어딘지 ‘쿨’한 데가 있는, 왠지 약속도 잘 지키고 돈도 군말 없이 척! 꿔줄 듯이 보입니다.

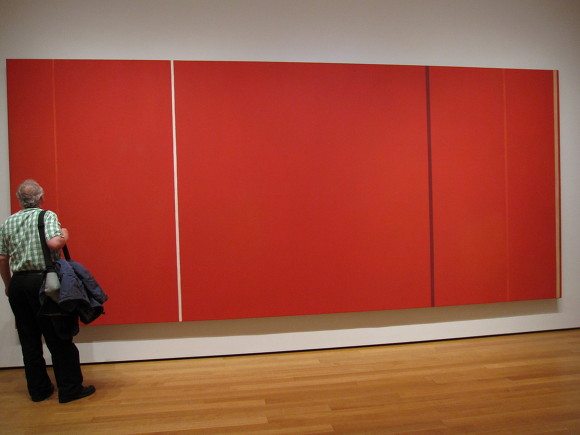

뉴욕토박이인 바넷 뉴먼(1905~1970)의 작품. 제목이야 큰 의미가 없지만 그래도 소개합니다. 그림제목은 <Voice of Fire.> 해석은 각자 편한 대로 하시면 됩니다. 그림이 무척 큽니다. 이쪽방면의 작품들이 대개 그렇습니다. ‘시각적으로 압도한다’는 건데, 이것이 그들의 소위 ‘첫 번째 영업전략’인 셈입니다.

저 남성 관람객도 살짝 질린다는 표정이군요. 청바지에 흰 반팔티셔츠를 입고 겉옷은 어깨에 걸쳤습니다. 사진으로 봐도 자세가 무척 당당한 편입니다. “야, 이거 봐라. 만만치가 않은 놈인 걸?”하는 혼잣말이 여기까지 다 들립니다. 하나 더 볼까요. 이번에는 제목이 그냥 <Voice>입니다. 참고로, 영어‘보이스’에는 목소리 말고도 ‘의견’이란 뜻이 있습니다.

이번엔 연세 지긋하신 분이군요. ‘어라, 이건 또 뭐야?’하는 표정입니다(뒷모습이지만 다 읽힙니다).

뒤편의자에 앉은 두 사람은 노부부처럼 보입니다. 무슨 소리인가를 들으시는 거 같지요? 사람이 나이가 들면 그전엔 안보이고 안 들리던 게 보이기도 하고 또 들리지요. 참 이상한 일이지만, 사실이 그렇습니다. (젊을 땐 진짜 말도 안 되는 소리라 여겼는데 저도 막상 나이를 먹고보니 과연 그렇더군요!)

저 여성, 나이는 그다지 들어 보이지 않는데 무슨 소린가가 들리나봅니다. 무슨 소리를 듣고 있을까요? 그야 사람마다 다르겠지요(하나마나한 소리지만 해봅니다). 여기서 ‘사람마다 다르다’는 대목, 이걸 꼭 기억해주시기 바랍니다. 사람마다 다르다...는 문장은, 너무 당연하고 하찮은 듯이 보입니다. 그런데 막상 어떤 상황에 부닥치면 이런 태도가 금방은 잘 안 나옵니다. “누구든 그럴 수 있어, 괜찮아”하는, 부드러운 스탠스인데 말처럼 그리 쉽지는 않습니다.

구체적인 예는 따로 들지 않겠습니다. 매사 유연하고 너그러운 자세를 가져야 된다기에 저도 예전부터 나름 노력하고는 있는데, 솔직히 잘 안됩니다. 아주 사소한 일에도 화가 나고 짜증이 확! 올라옵니다. ‘사람마다 다르다...’, 여러분들은 (저와는 달리) 꼭 실천하시면 좋겠습니다.

지금까지 추상과 추상표현주의 그림들을 슬쩍 살펴봤습니다. 어떤 느낌을 받으셨는지 궁금합니다. ‘시크’한 바넷 뉴먼 아저씨는 언젠가 이런 말씀을 날린 적이 있습니다.

“예술은 예술이라 예술이다. 그밖에 다른 게 그저 다른 것이듯. (Art is art as art, everything else is everything else.)”

뭔 소린지 대충 알거 같지요? 뜻이 아니라 그냥 느낌으로 말이지요. 뭐, 원뜻과 달라도 아무상관은 없습니다. ‘아님 말고’니까요(아님 말고... 이거야말로 세상에서 가장 편리한 해결책이라고 저는 늘 생각합니다). 관건은 이렇습니다. 앞으로는 이처럼 ‘(눈에 안 보이는)마음을 그린 작품’들을 볼 때는 “대체 뭘 그린 거지?” 하고 묻는 대신에 다음과 같이 한번 해보세요. “아하! 이 그림은 이런 느낌이 드는구나!” 하고요. 화가가 무엇을 그렸나(의도, 내용) 따위를 따지는 일은 절대로 하지 마시고요. 중요한 건, 그림을 그린 화가의 느낌이 아니라 그림을 보는 ‘나의 느낌’입니다. (화가가 진정으로 원하는 것도 바로 이점이랍니다.)

자, 이런 식으로 접근하니 ‘마음을 그리고, 또 그렇게 그려진 마음을 바라본다’는 일이, 처음에 걱정한 만큼 그리 어렵지만은 않게 느껴집니다. 어떠셨는지요? 그럼 이것으로 그동안 낯설었던 길이 어느 정도는 눈에 익었다고 보고, 다음시간엔 약간 다른 방향으로 한번 가보겠습니다.