회화의 탄생, 보나르

모리스 드니(Maurice Denis 1870~1943)라는 프랑스화가가 있습니다. 찾아보면 “1890년 나비파를 결성했다”고 나옵니다. 날아다니는 나비가 아니고, ‘나비(Nabis)’는 히브리어로 ‘예언자’라는 뜻이지요. 미술사전에는 “19세기말 폴 고갱의 영향을 받은 반(反)인상주의 젊은 화가그룹”이란 설명이군요. 패기만만한 젊은 친구들답게 잠깐 모였다가 곧 뿔뿔이 흩어졌다고 합니다. 이 화가가 중요한 건 다음과 같은 말씀 때문입니다.

“회화란, 전쟁터의 말이나 벌거벗은 여자나 이 밖에 또 다른 무엇이든 간에 먼저, 일정한 평면 위에 조화롭게 모여 있는 색채다.”

정확히 원문그대로인지는 자신 없습니다. 대충 이런 취지라는 것만 알아주시면 되겠습니다. 같이 놀던 친구들은 제각각 흩어졌어도 드니의 이 말씀은 오래남아 매우 다양하게 활용됩니다. ”평면적이고 장식적인 화면처리가 중요하다”고 부르짖는 이론으로 인정받아 훗날 포스터나 광고인쇄물의 발전에 크게 기여합니다.

현대추상계열 회화 중에 ‘색면회화’란 게 있는데, 원조는 드니라 보시면 됩니다. 색면회화의 광신도들이 추구하듯이 “극단적으로 색을 밀고 나가다 보면” 화면에는 오직 ‘색면’만 덩그러니 남게 됩니다. 자연스런 귀결이지요. 여기에 내용 따위는 없습니다. 이쪽동네 그림을 만나면 내용보다는 어떤 느낌이 드는지만 신경을 쓰면 됩니다. 아래는 이 방면의 대표주자인 러시아출신 미국화가, 마르크 로스코(Mark Rothko 1903~1970)의 작품.

그런데 정작 이런 트렌드를 주도한 ‘원조 집’인 드니 자신은 좀 다른 길을 걷습니다. 그림을 보실까요.

화려하고 속물적인 파리뒷골목 그림무대에서 평면적이고 장식적인 종교화의 세계로 드니는 훌쩍 건너왔습니다. “예민한 감수성과 열정을 가톨릭신앙으로 승화시켰다”는 평가를 받았는데 좋은 변화인지는 모르겠습니다. 제목은 ‘부활절의 신비’(Mystere de Paques 1981).

평소 그의 지론을 잘 보여주는 대표작입니다. 작은 색점은 점묘기법을 썼네요. 구불구불하게 처리한 색면은 ‘정신적 지주’인 대선배 고갱을 많이 닮았습니다. 종교적 상징성이 아주 강합니다. ‘마르코 복음서(16.1-8)’에 나오는 내용인데요. 화면아래쪽에는 세 여인이 예수의 무덤을 찾아온 장면이 그려져 있습니다.

안식일 다음날 이른 아침. 그들은 뜻밖에도 한 천사를 만나게 되지요. “예수께서 부활하셨다”는 말을 듣자 겁에 질려 땅에 털썩 엎드리는 모습이군요. 그런데 화면 윗부분은 성경내용과는 약간 다른 장면이 펼쳐져 있습니다. 흰옷 입은 무리들 가운데 가장 선두인 사람들 머리 앞에 하얀 알처럼 동그스름한 뭔가를 잡고있는 커다란 손이 쑥 나와 있어 이상한 느낌을 줍니다.

‘하느님의 손’(ManusDei)’이라는 오래된 상징물입니다. 상징주의 작가답군요. 여기서 손은 여러 가지를 나타냅니다. 성체를 분배하는 ‘사제의 손’이자, 성자그리스도를 세상에 보내는 ‘성부의 손’입니다. 흰옷 입은 사람들은 ‘순수한 그리스도인’으로, ‘생명의 빵’인 예수를 모시는 첫 성체성사 행렬입니다. 부활과 성체성사를 한 그림에 나란히 등장시킨 데는 사람들이 잘 모르는 ‘깊은 뜻’이 있었다지요.

“예수님의 부활사건은 과거에 지나간 일회적 사건이 아니라, 우리에게 매순간 벌어지는 지금 여기의 사건이라는 의미, 즉 예수님께서는 육신으로 살아나셨고 다시 빵으로 되살아나셨다는 의미이다. <부활절의 신비>란 바로 예수님의 현존인 것이다. (조수정. 프랑스파리1대학 미술사학박사. 현재 대구가톨릭대학교교수)”

음... 저렇게나 깊은 뜻이! 성스러운 이야기는 이쯤하고, 속된 이야기로 넘어올까요? 나비파 멤버 중에 피에르 보나르(1867-1947)가 있습니다. 이 분은 특이하게도 법대를 나온 변호사출신입니다.

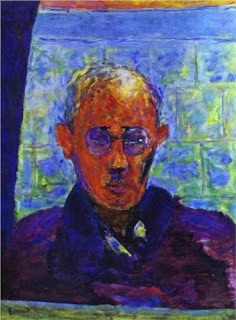

사진아래그림은 가로 늦게 미술학교에 진학한 보나르가 처음 그린 자화상으로 알려져 있습니다. 포스터를 제법 잘 그리는 통에 화가가 되는 걸 부모님이 크게 반대를 안했다는군요. 당시에 인기있는 포스터작가는 돈을 잘 벌었다고 합니다. 참고로 보나르의 아버지는 국무성인가, 국방계통 공무원이었답니다. 예나 지금이나 똑같습니다. 돈 잘 버는 게 최고지요. 얼굴에서 어딘가 심약한 분위기가 느껴집니다. 45살 전성기 때 그림을 보시지요.

매우 독특한, 자신만의 그림세계를 가진 화가입니다. 애초 영향은 고갱한테서 받았습니다. 고갱하면, ‘강렬한 색채, 평면성이 강조된 뚜렷한 윤곽선, 평평한 색면추구’가 특징이지요. 보나르는 한발 더나가, 장식성 강한 ‘아르누보 미술’과 일본판화(우끼요에)로부터 큰 영향을 받았습니다. 오죽하면 별명이 ‘자포나르(Japonnard)’입니다. 그렇다보니 일본사람들이 특히나 이 화가를 좋아합니다. 잠시, 생전에 ‘한국의 보나르’라 통한 임직순 화백(1919-1996)의 작품을 보겠습니다.

한 점만 더 볼까요. 1996년에 돌아가셨는데 다음그림은 말년작품입니다. 어릴 때 제가 좋아한 국내작가입니다. 다시금 명복을 빕니다.

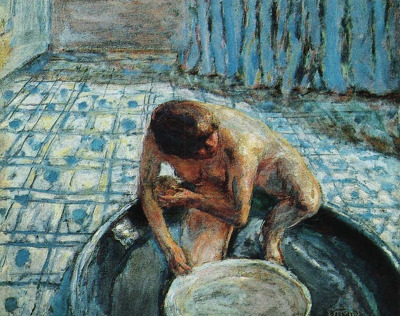

임 화백한테는 ‘우직한 화가’란 평이 늘 따라 붙는데, 보나르도 똑같습니다. 당대 여러 ‘으리번쩍’한 미술사조들과는 무관하게 묵묵히 자신만의 길을 걸었습니다. 이름이 마르트 부르쟁(1869-1942)이라고, 자신의 모델이자 아내인 여성과 평생 조용히 살며 소박한 정물, 꽃이 핀 정원풍경이나 여인 같은 평범한 일상들을 주로 그렸습니다. 여인이 나오는 그림 중엔 목욕하는 장면이 많습니다. 모델은 당연히 아내 마르트지요.

처음에 저는, 여자가 목욕하는 걸 왜 이처럼 자주 그리는지 전혀 몰랐습니다. 알고 보니 짠한 사연이 있었더군요. 그의 아내 마르트는 일종의 자폐증환자입니다. 그녀는, “외출을 극히 꺼리고, 대인기피가 있었으며, 청결결벽증이 있었다”고 관련자료에 나옵니다. 두 사람은 보나르가 26살 때 서로 만났습니다. 그녀는 24살.

모노톤(단색)영화 같은 황토색 거리 위로 빨간 블라우스를 입은 여인이 걸어갑니다. 무척 감각적이지요? 1894년 작이니 그림 속 인물은 아마도 마르트가 아닐까싶네요. 그녀를 만나자마자 첫눈에 사랑에 빠진 보나르는, 약간은 비정상인 그녀를 평생 돌보며 살았습니다.

“창백한 새와 같았고, 자신에 대해 어떤 말도 안했으며, 보나르 외에 그 누구와도 교감을 원치 않았다”는군요. 강박증과 신경쇠약으로 늘 자신만의 세계에 빠져있는 여인. 취미이자 사는 낙은 오직 목욕뿐인 여인. 욕조에 몸을 푹 담그고 있을 때 세상 그 누구보다 행복해 보이는 여인... 무슨 이유에선가 아련한 슬픔 같은 게 밀려듭니다.

웹을 뒤져보니 마르트와 보나르의 실제모습이 나옵니다.

외출할 땐 늘 모자로 얼굴을 가렸다고 합니다. 사진아래부분을 가리면 마네의 그림에 나오는 한 장면 같습니다. 마르트의 얼굴이 비교적 상세히 나온 그림도 있는데 매우 드문 경우입니다.

다음사진은 보나르가 직접 찍은 겁니다. 제목에는 이름이 안 나오지만, 왠지 마르트일 것 같습니다.

마르트도 마르트지만, 보나르한테는 가련한 여인이 한명 더 있었습니다. 르네 몽샤티(Renee Monchaty)라는 이름을 가졌습니다. ‘상당한 미인’이었다는군요. 보나르가 50살이 넘어 만났습니다. 화가와 그림모델로 만나 6년 간 사귀었다고 합니다. 두 사람은 늦바람이 제법 뜨거웠나본데, 그래도 보나르가 차마 마르트를 버릴 수 없어 결별통보를 하자 그만 자살로 생을 마감했습니다. ‘신비한 여인’ 르네로 추정되는 그림을 찾았습니다.

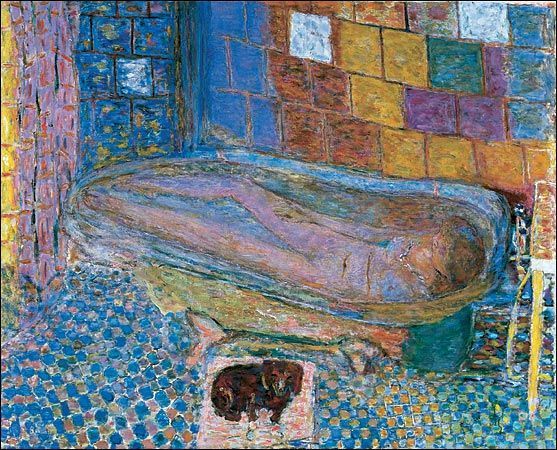

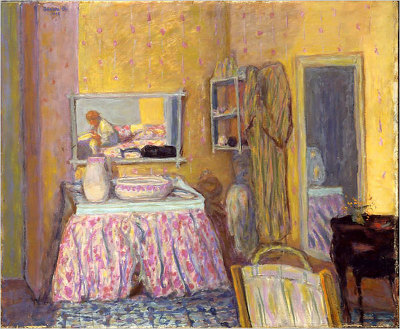

1년 365일을 욕실에서만 살다시피 하는 마르트를 위해 보나르는 ‘그녀만의 욕실’을 꾸며주었다지요. 특별주문 제작한 욕조부터, 화려한 빛깔의 벽면타일, 푸른빛 바닥타일 등으로 늘 세심히 신경을 써주었습니다.

이 그림은 그녀가 72살로 죽기 몇 년 전 모습이라는군요. 할머니 같은 느낌은 별로 들지 않습니다. 애처롭고 아련한, 사랑과 연민이 뒤섞인 보나르의 시선이 그대로 느껴집니다. 보나르한테 마르트는 언제나 ‘처음 만났을 때 그 모습 그대로’였겠지요? 한 점 더 보시지요.

혹자는 보나르를 두고 ‘관음증’ 운운하던데, 동의하지 않습니다. 사실은 우리 모두가 관음증환자입니다. 아침에 눈만 뜨면 이 아름다운 세상을, 그야말로 ‘신의 속살’을 시시각각 매순간 엿보며 다들 살고 있지 않습니까? 이거야말로 관음증 중에서도 최고의 관음증이라고 저는 생각합니다. 마르트가 죽자 크게 상심한 보나르는 초라한 풍경화 몇 점을 끄적이다 5년 뒤 그녀를 따라 갑니다.

마르트가 죽던 해인 1942년에 그린 자화상입니다. 삶의 불꽃이 다 꺼진 모습이군요. 그가 평생 사랑하고 돌본 아내 마르트의 욕실을 몇 장면 소개합니다. 끝에 나오는 사진은 실제 그녀의 모습입니다.

마르트가 물에 잠겨있는 모습보다 다음그림이 저는 더 좋더군요. 1931년이니까 그녀가 죽기 10년쯤 전입니다. 목욕용 수건을 팔에 두르고 무슨 생각인가에 깊이 빠져 있습니다.

자, 이번시간은 이례적으로 길었습니다. 지루하셨나요? 오래전 제가 그림공부할 때 좋아한 화가이기도 하고, ‘색채’에 대한 이야기라 다소 길어졌습니다. 그림하면 또 색이니까요. 길어진 김에 시 한편 소개하고 마칩니다. 레이먼드 카버가 쓴 ‘보나르의 누드’라는 시입니다. 비교적 쉬운 영어로 되어있어 해석 없이 그냥 싣습니다. (괜히 잘못 옮겨 원래 느낌을 망칠까 두렵기도 하고요.^^;;) 미국작가인 카버는, 소설가 무라카미 하루키가 어디선가 ‘문학적 스승으로 여긴다’고 밝힌 그 분입니다.)

시에 나오는 누드는 아마 이 그림이 아닐까싶어 같이 싣습니다. 3번째 연에, ‘가슴아래 손을 얹고 정원을 바라보는...’이라는 구절 때문인데요. 뭐 아니어도 크게 상관은 없겠지요. ‘살아있는 모든 것들이 꽃처럼 활짝 피어나는 거기’(Every living thing in bloom there)라 읊은 대목은 참 좋군요. 그럼, 다음시간 다시 뵙지요. 오래 들어줘 고맙습니다.

‘Bonnard's Nudes’ (Raymond Carver)

His wife. Forty years he painted her. Again and again. The nude in the last painting the same young nude as the first. His wife.

As he remembered her young. As she was young. His wife in her bath. At her dressing table in front of the mirror. Undressed.

His wife with her hands under her breasts looking out on the garden. The sun bestowing warmth and color.

Every living thing in bloom there. She young and tremulous and most desirable. When she died, he painted a while longer.

A few landscapes. Then died. And was put down next to her. His young wife.