명암과 질감

음악에 ‘유행가’가 있듯이 그림도 그렇습니다. 그때그때 시대별로 유행하는 흐름이 있지요. 아무리 당대에는 날리던 인기곡이었어도 한풀 꺾이면 그저 ‘흘러간 옛 노래’가 되어버립니다. 당연한 노릇이지요. 서운할 건 하나도 없습니다. ‘달은 차면 기운다’고 천자문 첫 페이지에도 나와 있습니다. 상식이자 만고불변 진리입니다.

무슨 이야기를 하려는지 혹시 눈치 채셨나요? 요즘은 아무도 안 듣는, ‘고리짝노래’ 같은 옛날 그림이야기를 하려고 그럽니다. 다른나라와 우리나라에 다 같이 해당합니다. 먼저, 다른나라부터 가볼까요. 워낙 오래 묵었다고 이름조차 ‘고전파’입니다. 대표선수는 프랑스의 다비드(1748~1825).

익숙한 그림이지요? 사진기가 등장하기 전까지 ‘엄청 잘 나가던’ 화가였습니다. 워낙 똑같이 그렸으니까요. 원래는 투톱입니다. 보통 ‘다비드와 앵그르’로 통하지요. 앵그르(1780~1867)는 같은 프랑스 사람으로 다비드의 제자. ‘똑같이 그리기 팀’의 투톱인 셈입니다. 굳이 세분하자면, 다비드 원톱에 앵그르는 ‘처진 스트라이커’ 쯤 되겠습니다. 이동국이나 박주영 원톱에 이근호, 손홍민처럼 말이지요.

두 명의 최전방 스트라이커가 주거니 받거니, 똑같이 그려대는 솜씨가 가히 일품입니다. 이제는 누구도 더 이상 이런 식으로는 그리지 않습니다. 그러니 점점 ‘레전드’가 되어 가는 거겠지요. (“두마안강 푸른 물에 노 젓는 배앳사아공”하던 故김정구 선생님처럼 이젠 누구도 그렇게는 노래를 안 부릅니다.)

바꾸어 말하면 ‘기본이 중요하다’쯤 되겠네요. 그림에서 사실묘사는, 축구로 치면 ‘슈팅력’이라 했습니다. ‘기본 중에 기본’입니다. 무엇에 유익한 기본일까요? 명암과 질감 공부에 꼭 필요한 기본기입니다. 잠시 복습을 해볼까요?

지금까지 우리는 교양미술의 서론을 어느 정도 마친 다음, 처음부터 새로 시작하고 있습니다. 점과 색을 다루었으니 이제 명암과 질감을 다룰 차례입니다. 만약 첫 시간부터 “자, 지금부터 다 같이 조형요소에 대해 알아보겠습니다!”라는 식으로 진행을 했으면 아무도 안 들으셨겠지요? 그럼, ‘사실묘사의 달인’인 다비드가 어떤 식으로 그렸는지 한번 보시지요.

이 화가는 나폴레옹과 밀접한 관계가 있습니다. “나폴레옹 황제만들기 1등공신”이라는 평가를 받습니다. 아까 나온, 알프스 산을 넘은 나폴레옹의 모습도 실제와는 전혀 딴판인데도 저렇게 표현했지요.

이 장면이 실제 모습에 더 가깝습니다. 동시대 화가 뽈 들라로슈(1797-1856)가 그렸습니다. 이 이야기는 다음으로 넘기겠습니다. (일단 시작하면 길어집니다.^^;;)

먼저 옷이 벗겨진 맨몸을 소묘(밑그림)로 그린 다음에 곧바로 슥슥 색을 칠해나갑니다. 묘사력 하나만큼은 그 누구보다 자신이 있다는 거지요. 제자인 앵그르의 실력은 어떤지 볼까요.

‘명암과 질감표현’ 방면에서 거의 교과서에 해당합니다. 명암은 ‘빛에 따라 나타나는 밝고 어두운 정도’로, 어떻게 표현하느냐에 따라 실재감과 입체감이 드러나지요. 다들 아시지만 한 번 더 상기시켜 드립니다.

질감은 ‘명암에 따라 드러난 대상의 재질감’이지요. (말이 좀 딱딱합니다.) 앵그르가 그린 치마부분을 보실까요. 입이 딱 벌어지는군요. 실크 천의 느낌이 손에 만져질듯 생생합니다. (재질감이란 이런 느낌을 말합니다.) 한 가지 재미있는 건, 스승과 제자 둘 다 무조건 똑같이 그리는데만 목숨을 거는 것처럼 보여도 자세히 들여다보면 약간씩 다르다는 점입니다.

너무도 유명한 그림입니다. 제자 앵그르는 스승 다비드와 달리 ‘해부학적으로 똑같이’ 그리지는 않습니다. 다음그림으로 비교해 볼까요.

작자불명인 ‘앵그르에 대한 오마쥬’란 제목의 그림인데, 실제 모델을 놓고 그리면 이렇게 되는 게 맞습니다. 앵그르는 “나는 선생님과 다르다”고 말하고 싶은 게지요. ‘똑같이 그리되 해석을 곁들인다’로 이해하면 되겠습니다. 앵그르가 내린 해석을 보통 ‘에로티시즘’이라 부릅니다. ‘19금 에로...’는 당연히 아니고요. 쉽게 말해 ‘좀 더 살냄새가 나게 그린다’는 뜻입니다. 다른 말로는 ‘생동감’이라 불러도 되겠습니다.

사실 ‘생동감’ 이거 무척 중요합니다. ‘뭔가가 살아있는 듯하다’는 건데, 살아있는 건 원래대로 살아있어야 정상이지요. 주변에서 생기 잃은 채 사는 사람을 가끔 봅니다. 그럴만한 사연이야 다들 있겠지만, 속히 생기를 되찾으시길 간절히 빕니다. 이번엔 우리그림을 한번 보실까요.

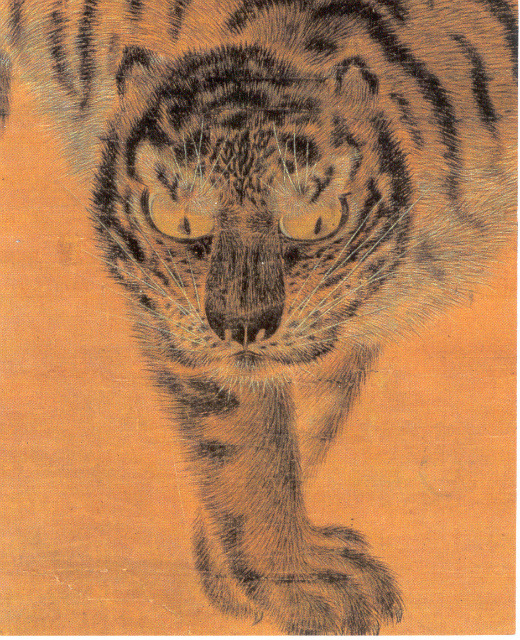

단원 김홍도가 그린 ‘송하맹호도’입니다. 화면 밖으로 당장이라도 호랑이가 어흥, 튀어나올 것 같네요. 우리 호랑이 그림 중 최고걸작이라는 평가를 받습니다. 실로 명작입니다. (등수매기는 건 반대입니다만.^^)

그림크기가 세로 가로 90.4×43.8㎝이니, 보통크기 노트북 세 개를 펼쳐 붙인 정도입니다. 그리 크지 않다는 뜻입니다. 더구나 매끄러운 비단이라서 한번 삐끗, 붓이 잘못 나가기라도 하면 유화와 달리 다시 고치기도 어렵습니다. 그야말로 ‘원 샷, 원 킬!’

아주 가는 붓으로 한올 한올 세듯이 터럭을 그렸네요. 사실표현을 넘어 호랑이의 기운까지 담아냈습니다. 고도의 집중력이 없으면 감히 엄두도 못 낼 그림입니다. 긴 세월 격변과 참화 속에서 어찌 온전히 살아남았는지 신기할 정도입니다. 역대 소장자들이 고맙고, 살아서 그림을 보게 되어 또 고맙습니다. 비록 사진으로 보는 거지만 크게 상관은 없습니다.

옛날 그림이야기를 하다 보니 어쩐지 딱딱해진 느낌이군요. 부드러운 게 좋긴 하지만 계속 부드럽게만 가면 자칫 무감각해질까봐, 약간은 의도적으로 ‘흘러간 옛 노래’를 슬쩍 틀어봤습니다. 썩 재미없었더라도 뜻만 받아주시면 좋겠습니다.

다음시간에는 여성의 뒷모습에 대해 이야기 나눌까 합니다. 앵그르의 그림을 보다가 불쑥 생각이 났습니다. 앞모습 못지않게 사람은 뒷모습도 아름답습니다. 더구나 여성의 뒷모습이라면 더 말할 필요도 없지요. 그럼, 다시 뵐 때까지 안녕히.