사진의 등장, 반영된 실재

사진(寫眞)은 말 그대로 ‘진짜 같은 모습’이란 뜻입니다. 사진의 등장은 미술사를 그 이전과 이후로 나눌 만큼 큰 사건입니다. 미술용어사전의 도움을 받겠습니다.

“다게레오타입(daguerreotype). 1839년 프랑스의 다게르(Louis Jacques Mande Daguerre, 1787~1851)가 발명한 초기의 사진 처리과정의 한 방식. 잘 닦인 은판표면에 포지티브 이미지를 만들어내는 방식으로, ‘은판사진(銀板寫眞)’이라고도 불린다. 다게레오타입으로 사진을 얻는 방식은 다음과 같다. 먼저 은판 또는 은도금한 동판을 잘 닦은 후, 요오드 증기로 가득한 상자 속에 넣어 감광성을 가지는 요오드화은 감광막을 만든다. 이것을 카메라에 넣어 사진을 찍은 후 수은 증기로 현상하면 아말감(수은과 은의 화합물)의 상이 떠오르고, 식염수로 감광되지 않은 요오드화은을 제거하고 정착하면 은회색의 사진이 얻어진다. 이 방식은 다른 사진술과는 달리 네거티브 단계를 거치지 않으므로 좌우가 바뀐 포지티브 이미지가 형성되고 단 한 장의 사진만을 얻을 수 있다. 다게레오타입으로 만들어진 사진은 선명한 세부 묘사와 풍부한 톤의 표현이 특징으로, 1839년 7월 프랑스에서 처음 생산된 이래 1848년 아처(Frederic Scott Archer)의 ‘콜로디온 습판방식’이 발명되기까지 많은 초기 사진가들에게 인기를 누렸다. 프랑스 정부가 이 사진술을 공식 인정한 8월 19일은 사진 탄생의 날로 여겨진다. (네이버 지식백과, 세계미술용어사전, 1999 월간미술)”

다게레오타입 사진기와 발명자인 다게르가 이 사진기로 찍은 사진을 한 장 소개합니다.

(위 사진) 초기의 다게레오 타입 사진기.

이 사진은 인물이 사상최초로 등장하는 사진으로 알려져 있습니다. 선명하지 않아 식별이 쉽지는 않지만, 한번 찾아보실까요. 마치 ‘숨은그림찾기’ 같네요. 사진왼쪽아래 도로가 꺾어지는 지점에 구두 닦는 손님과 소년의 모습이 나옵니다. 마침 관련기사가 있군요.

“사람의 모습을 담은 가장 오래된 사진은?

1838년 프랑스 파리의 모습을 담은 위 사진이 사람이 출현한 사진 중 가장 오래된 것으로 추정된다고 CNN이 6일 보도했다. 한 눈에 봤을 땐 별로 특별할 게 없어 보이는 이 사진의 아래쪽에는 한 남자의 형체가 보인다. 사진을 확대해보면 이 사람은 인도에 서서 구두닦이에게 부츠를 신은 자신의 발을 내밀고 서 있다. 지난 5일 연대별 문화상을 소개하는 미국 사이트 ‘리트로넛’과 제휴를 맺은 잡지 ‘매셔블’에 이 사진이 한 면 가득 실리며 전 세계의 주목을 받았다. 사진의 배경은 당시 파리에서 가장 패셔너블한 가게, 카페, 영화관 등이 모여 있는 탕플 대로. 다른 보행자나 마차 등의 속도가 너무 빨라 두 명의 사람밖에 잡히지 않아 사진 속 배경이 황폐화돼 보이지만 사실은 당시 상당히 번화해 유명한 곳이다. 사진작가는 ‘다게레오타입’을 창시한 프랑스의 루이 다게르이다. (중략) 그는 노출 시간의 단축 등을 가능케 함으로써 19세기 후반 인물사진이 유행하는 데 일조한 작가로 평가된다. 오늘날에는 모든 사람들이 카메라가 장착된 휴대폰을 가지고 있는데다 3억 5,000만 명의 사람들이 소셜네트워크서비스(SNS)인 페이스북에 매일 사진을 올리고 있다. 하지만 다게레오의 사진은 역사적 순간을 한 사진에 담아낸 사진이자 100여 년 전 인물의 생활상을 담아낸 매우 주목할 만한 작품이라고 CNN은 전했다. (한국일보, 신지후 기자 hoo@hk.co.kr 2014.11.07)”

‘보행자나 마차 등의 속도가 너무 빨라’ 실제로 카메라에는 ‘두 사람밖에 잡히지 않았다’는 대목이 흥미롭습니다. 사진은 원래 뜻이 ‘빛으로 그린 그림’이라고 말씀드렸지요?

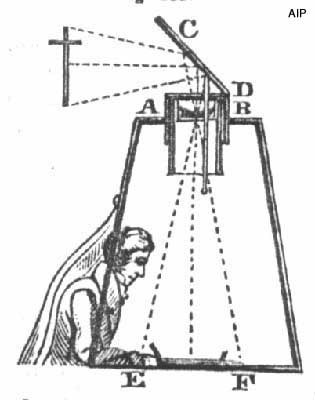

기원은 16세기말 나온 ‘카메라 옵스큐라’입니다. 라틴어이고요. 우리말로 풀면, “빛을 가린(Obscura) 방(Camera)”이란 뜻입니다. 이 단어는 과학자 케플러(Johannes Kepler, 1571-1630)가 처음 쓴 것으로 알려져 있습니다. 그는 천체관측 보조기구인 이동식 텐트형 카메라(아래그림 참조)를 카메라 옵스큐라로 불렀다고 합니다.

사람들은 아주 오래 전부터 작은 구멍을 통해 들어온 빛이 ‘영상’을 만든다는 사실을 알고 있었습니다. 이 원리를 처음 발견한 사람이 유명한 아리스토텔레스라는 설도 있습니다. 이해를 돕기 위해 그림을 하나 보도록 하지요.

핵심개념은 이렇습니다. ‘어두운 상자에 바늘구멍을 뚫으면 맞은 편 벽면에 상이 거꾸로 맺힌다.’ ‘카메라 옵스큐라’를 통해 비춰진 이미지는 베끼기는 가능하지만 저장은 안 됩니다. 처음에는 기록을 보완하는 용도로 쓰였지요. 화가는 워낙 눈이 좋은 사람들입니다. 비춰진 영상은 눈으로 보는 영상과는 엄연히 다르다는 것을 잘 알고 있었겠지요?

직접 두 눈으로는 보는 세상과 달리 빛이 들어오는 방향과 반사된 정도에 따라 제한된 틀 안에서 영상이 맺힙니다. 이때 맺힌 영상은 실재가 아니라 ‘실재의 반영’입니다.

아, 시간이 많이 지났네요. 이 이야기는 다음시간에 하겠습니다. (계속)