투시법이라는 것

‘투시법’에 대해 이야기 나눌 차례입니다. 딱딱한 미술용어니까 얼른 마치지요. 그냥 지나치면 좋으련만 삼국지에 나오는 (조조의 닭갈비) 계륵(鷄肋)처럼 그러지도 못합니다. 시작하기 전에 송구한 말씀을 하나 드립니다. 지난시간 ‘춘화도’ 때도 그랬지만 시간관계상 좀 더 자세히 설명 드리지 못하는 부분이 더러 있습니다. 아무쪼록 양해바랍니다.

자, 서양화와 동양화(좋은 표현은 아니지만 넘어갑니다)의 근본적인 차이는 뭘까요? 원근법이 서로 다릅니다. 아시다시피 원근법은 2차원평면위에 깊이가 있는 3차원공간을 나타내는 기술입니다. 어디서 보느냐에 따라 풍경과 사물이 다르게 보이겠지요? 그래서 고정시점과 이동시점으로 나뉩니다. 고정시점은 말 그대로 ‘고정된 한군데 지점에서 대상을 바라본다’는 뜻입니다. 전체모습이 한눈에 나타나므로 가까운 것은 크게, 먼 것은 작게 그립니다. 선(線)원근법이라고 합니다. 가까운 건 또렷이, 먼 것은 희미하게 그리는 것은 공기원근법이라 하지요. 서양화에서 많이 쓰입니다. 그림을 보실까요.

다른 말로 ‘일점투시’라고도 부릅니다. ‘한곳에서 본다’는 뜻입니다. 어렵지 않지요? 이동시점은 ‘산점투시’라 부릅니다. ‘옮겨 다니며 본다’는 뜻이겠군요. 보는 시점이 한군데가 아니고 여기저기 흩어져 있습니다. 보통 세군데 정도로 나누어서 보는데 그래서 이름도 ‘삼원법’입니다. 중국북송 때 곽희라는 사람이 최초개발자라는군요.

개발취지는 이렇습니다. ‘광대한 자연풍경을 한 폭의 그림에 다 담아내고 싶다.’ 이 취지를 그대로 살려 세 가지 시점서 바라본 풍경을 한 화면에다 전부 그려냅니다. (세 가지는 각각 눈높이시점, 위를 쳐다보는 시점, 아래로 내려다보는 시점.)

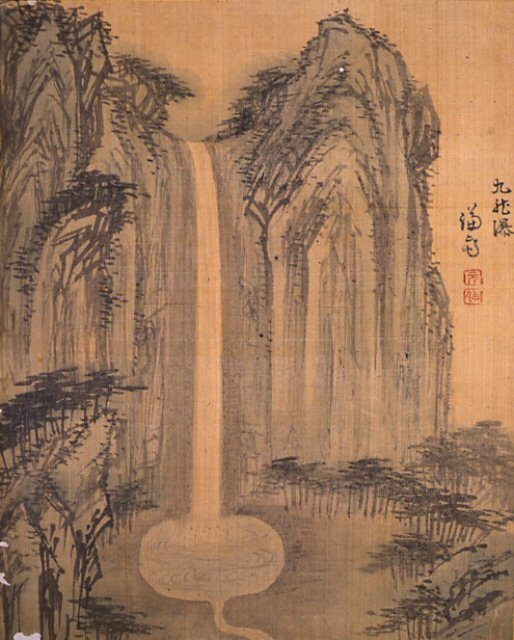

겸재 정선의 ‘구룡폭’이란 작품입니다. 금강산 구룡폭포를 그렸습니다. ‘세 가지 서로 다른 시점’이 잘 나타납니다. 화면오른쪽 가장 높은 봉우리는 올려다보고, 폭포가 떨어지는 용소웅덩이는 내려다봅니다. 나머지는 당연히 눈높이겠지요. 각 시점들이 조화롭게 어울려 리드미컬하군요. 계속 들여다보면 폭포를 중심으로 눈이 저절로 아래위로 올라갔다 내려갔다 합니다. 명작입니다.

상황에 따라선 시점이 세 곳보다 더 많기도 하겠지요? 광대한 자연풍경 안에 사람이 들어갈 때가 그렇습니다. 미술교과서를 펼치면 ‘사람을 자연과 함께 그려 자연과 인간의 조화를 표현했다’는 설명이 나옵니다.

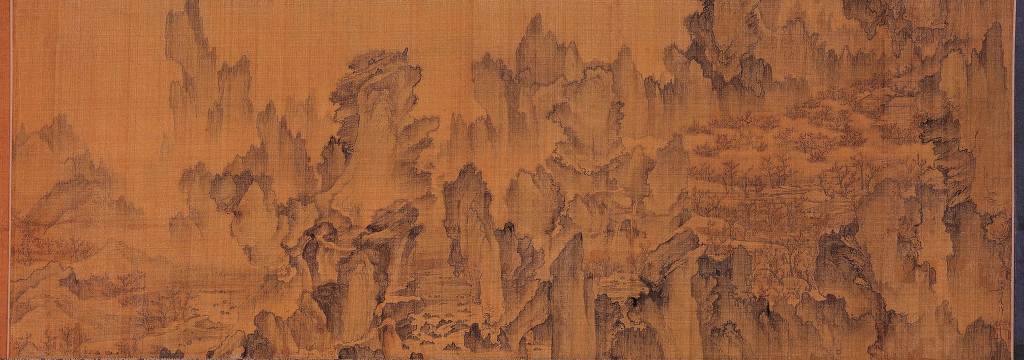

안견의 ‘몽유도원도’입니다. 우리나라현존 최고산수화로 꼽히지요. 예술세계에서 등수놀음은 우스운 일인데 그렇게들 합니다. 아무튼 한번 살펴볼까요. 워낙 유명해 다들 아시지만, 그래도 ‘복습 차원’이라 여기면 되겠습니다.

이 그림은 4구역으로 나뉩니다. 먼저 현실세계와 유토피아(무릉도원)를 나누고, 그 다음 유토피아를 3부분으로 나눕니다. 왼쪽부터 시작합니다. 오른쪽으로 옮겨가며 순서대로 현실세계, 도원바깥쪽 입구, 도원의 안쪽입구, 도원, 이렇습니다.

현실세계는 야트막한 야산이고, 도원과 관계된 부분은 바위산이네요. 이 4개의 구역들은 따로따로이면서도 조화를 이룹니다. 또한 고원, 평원, 심원 등 삼원법이 자연스럽게 갖추어져 있지요. 가히 걸작입니다. 이 이동시점(산점투시법)은 동서양미술에 두루 나타납니다. 근대서구에서는 예전부터 있어온 이 방식을 극단적인 방식으로 재활용했습니다. 대표적 인물이 피카소지요.

‘아비뇽의 여인들(1907)’인데요. 여러 시점서 본 여인들의 모습이 한 화면에 중첩되어있습니다. “복수시점을 이용, 대상과 공간의 이동과 경과를 나타냄과 동시에 여러 시각에서 본 것을 종합, ‘새로운 시간’의 개념을 만들어 냈다”고 흔히 미술책에 나옵니다. 한마디로 ‘짬뽕’이란 소립니다. 원조는 세잔느라는 분이지요. 그래서 이 양반을 ‘현대미술의 아버지’라고 부릅니다. ‘음악의 아버지’하는 것처럼. (어쩐지 실없는 농담 같다는 생각도 듭니다. ‘어머니’는 없지요? 왜 그런지는 모릅니다만.ㅎㅎ)

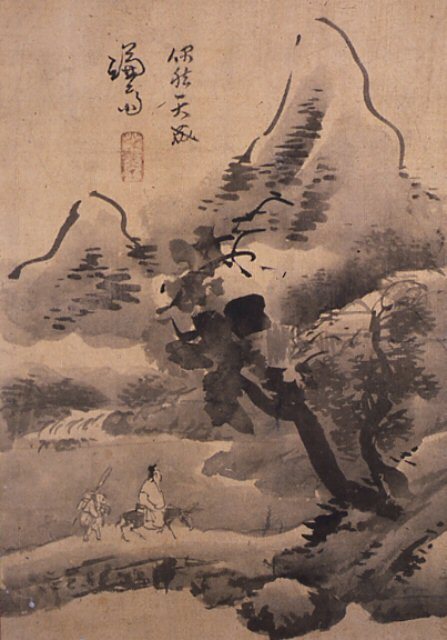

끝으로 겸재 정선(1676-1759)의 작품을 한 점 더 감상하고 마치지요. 제목은 ‘기려심춘(騎驢尋春)’입니다. (제가 여러분께 띄우는 연하장으로 봐주셔도 좋습니다.^^)

‘나귀타고 봄 찾아 나선다’쯤 되겠네요. 2년 전 독일의 한 수도원에서 영구임대 형식으로 고국에 돌아왔습니다. 아까 그 폭포그림과 함께지요. ‘경지에 이른 완숙미’가 뭔지를 잘 보여주는 그림입니다. 1924년 한국에 들어와 금강산을 찾은 당시 독일수도원장이 내금강산에 있던 장안사호텔에 머물면서 입수해 간 것으로 추정합니다. 당시 금강산일대에는 그림상인들이 활동하고 있었고, 그들이 팔던 그림 중에 겸재의 화첩이 포함돼있었습니다. 만리타향을 떠돌던 그림이 다시 돌아오기까지 남모르게 애쓴 관계자들께 새삼 감사인사를 드립니다. 아울러 이글을 읽어주시는 여러분께도 인사드립니다. 새해 복 많이 받으시기를. (계속)