조윤희 부산 금성고 교사

교실이 무너지고 교권이 흔들린다. 그러나 하늘이 무너지고 지구의 종말이 와도 사과나무를 심는 사람들이 있다. 교육 현장에 사과나무를 심는 교사들의 이야기. ‘조윤희쌤의 교실 돋보기’를 통해 들여다 본다.

말수가 적고 생각이 많던 'A'

A는 금성고에 와 처음 2학년 담임을 하고 그해에 맡은 학생이었다. 말수가 적었고 생각이 많은 아이 같아 보였다. 외향적이고 쾌활한 성격이 아닌 필자는 비슷한 성향의 아이들에게 유독 마음이 쓰였다. 늘 생각이 많았고 바람이 있어도 쉽게 다가가거나 자신의 요구를 당당히 말하는 일은 죽었다 깨어나도 잘하지 못하는 성격 탓에 그런 아이들의 속내를 누구보다 잘 이해할 수 있기 때문이다. 성격과 열등감. 남보다 생각이 많아도 입 밖으로 내어놓기엔 걸림돌이 많았던 청소년기였다.

교사가 된 후, 그래서 늘 상 아이들과 소통하는 방법에 대해 여러 가지를 고민했다. ‘씨실과 날실’이란 학급일기부터 개인의 일기장 검사까지. 개인 홈페이지가 대세일 땐 홈페이지를 통해, 미니홈피가 대세일 땐 또 미니홈피로, 메신저(드림위즈란 매체로 지니란 메신저를 이용했었다)가 대세일 땐 메신저로 학급 단체 대화를 하는 등 아이들과의 소통은 필자에게 끊임없는 화두였다. 지금이야 여러 SNS로 소통 중이지만.

당시 아이들과 소통하기 위한 중요한 통로는 ‘스터디 플래너’였다. 학생들이 각자 자신의 공부 스케줄을 적도록 했고, 그 플래너를 매일 내면 플래너에 ‘피드백’을 해서 돌려주는 식이었다.

A에게서 연락이 오다

A는 매일은 아니었어도 거르는 법이 없이 꼬박 일 년 이상을 제출했다. 일상의 소소한 느낌과 공부 기록이 적혀나갔다. 그렇게 A는 나름으로 열심히 공부해 대학에 진학했고, 아이의 기억 속에서 필자는 잊혀가는 듯했다. 그러나 SNS를 통해 대학 졸업 후 4년 만에 연락이 다시 왔다. 반가운 마음에 다시 연락이 이어졌고, 월급을 탔으니 선생님께 대접하겠다는 갸륵한 제안을 받았다. 밥은 A가 사고 계산은 필자가 하는 저녁 식사도 두어 번 함께했다. 고등학교 때 수줍은 학생이 대학 재학 중 유럽에 가서 일 년여 동안이나 현지에서 낯선 사람들과 생활한 이야기와 세계 각지를 돌아다니며 겪은 이야기들이 술술 풀려 나왔다.

어찌나 자신의 이야기를 자신감 있게 풀어내는지, 고등학교 시절 ‘소심 쟁이’이기만 했던 그 모습과는 사뭇 달랐다. 그저 한 울타리 안에 몇십 년을 날이 새고 저무는 동안 나이 들어간 늙은 선생과는 달리 훌쩍 자란 30대 청년은 그렇게 달라진 면모를 하고 있었다.

시간 가는 줄 모르고 이야기에 취해 한참을 들었다. 잘 자랐구나 싶은 뿌듯함이 가슴 가득 번져왔다.

어느 날 A의 어머니에게서 온 한 통의 전화

그러던 어느 날 연수 중인 필자에게 전화가 걸려왔다.

“조 선생님이시죠? 저 A 엄마입니다.”

“아, 예. 오랜만이네요?”

A의 어머니였다. 어머니는 무척이나 망설이던 끝에 어렵사리 이야기를 꺼냈다. A가 교도소에 있다는 이야기. 아이가 어떻게 해서 그곳에 가게 되었는지의 사연을 토해놓고는 울먹였다.

속으로야 까무러치게 놀랄만한 일이었지만 내색은 할 수 없었다. 그저 담담한 듯 듣고 있었다. A의 어머니는 이야기를 이어갔다.

선생님 이야기를 많이 했었다고. 그래서 죄송하고 부끄럽지만 선생님께 연락을 드리게 되었노라고.

아이가 그곳에 간 후 책상을 정리하다가 낡은 노트 한 권을 보게 되었는데,

노트엔 아이와 선생님이 주고받은 마음의 기록들이 빼곡하더란 이야기였다.

그것을 꼼꼼히 다시 읽으며 어머니는 한참이나 울었다고 했다. 살기에 바빠 아이가 고등학교 때 무슨 생각을 하고 어떻게 자라고 있었는지, 그저 잘하고 있겠거니, 제가 알아서 하겠거니 그렇게만 생각하고 있었는데, 아이가 부대끼며 자라고 있을 때 선생님이 곁에 있었구나 싶은 생각에 눈물이 났다고 했다.

그러나 어떻든 아이는 지금 ‘그곳’에 있고 그 이야기를 듣던 나도 눈물이 핑 돌았다. 이 지면을 통해 아이의 사연을 다 밝힐 수는 없지만(남에게 신체상 위해를 가하는 흉악한 범죄는 아니었다), 세상은 마음먹은 대로 살아지지 않는다는 것과 공교롭게 누군가 파놓은 함정에 빠지게 되면 어쩔 수 없이 수렁의 바닥까지 가야 할 수도 있다는 현실이 엄연했다.

어머니는 아이가 선생님께 편지 드려도 되겠냐고 물었다.

“당연하지요. 편지하라고 전해주세요. 그리고 어머니 혹시 면회 가시게 되면 말씀 전해주세요. 사랑한다고, 선생님이 너 사랑한다고 하더라고 꼭 전해주세요.”

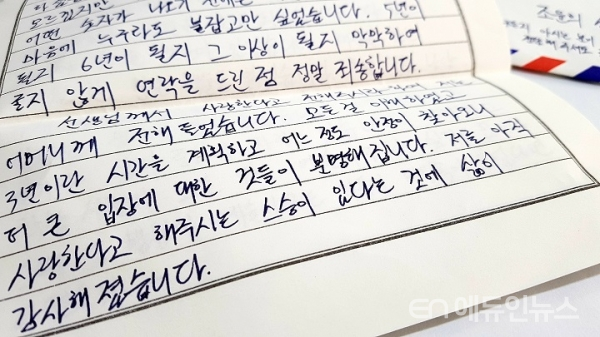

그리고 얼마간 시간이 흐른 후 아이에게서 편지가 왔다. 꾹꾹 눌러쓴 아이의 편지엔 후회가 가득했고, 이제 다시 시작하게 된다면 인생을 어떻게 살지 인생에 대한 담담한 관조 혹은 새로운 각오가 가득했다. 잘하라고 이야기해 주셨는데 이렇게 못난 모습으로 연락드려 죽고 싶을 만큼 괴로웠지만 선생님께서 사랑한다고 말해 주셔서 삶이 감사해졌다는 이야기도 빠지지 않았다. 이제 해가 바뀌었으니 아이가 자유를 되찾을 날이 하루 더 가까웠을 것이다.

아픈 손가락은 하나쯤 있다

그 이후 한 번인가 답장했지만, 일상에 쫓겨 편지하지 않은 것이 생각난다. 오늘은 개학식. 그간 하지 못했던 이야기를 다시 적어 아이에게 오늘은 편지해야겠구나 싶다. 이곳에서 조금 떨어진 곳에 머무는 아이에게 꼭 면회를 하러 갈 수 있을지는 장담할 수 없지만 편지로나마 마음을 전해야겠다는 다짐을 해본다.

간혹 제자들이 졸업한 지 한참이 지나 연락을 하며 꼬리표처럼 붙이는 인사치레가 있다.

선생님께서 저를 기억하실지 모르지만.

기억한다. 대체로는 기억이 난다. 아이들이 생각하는 것 이상으로 선생님들의 기억력은 세다!

졸업한 아이 중엔 당당하게 자신의 성취를 승전보처럼 알리며 뿌듯한 훈장처럼 다가오는 경우도 있지만 A처럼 힘겨운 소식으로 접하게 되는 아이도 있다.

하지만 좀 찌그러진 손가락도 있고 매끈한 손가락도 있는 법이다. 그래도 다 내 손가락이다. 아픈 손가락도 하나쯤은 언제나 있게 마련이니까.

겨울이 길어도 봄은 올 테다. 담장 안에 있는 아이에게 날아드는 편지가 희미하겠지만 매화향기처럼 느껴졌으면 좋겠다. 힘든 시간을 잘 견디고 더욱더 단단해지고 깊어져 있을 그 날, 아이와 만날 날을 기대해 본다.